長期以來,知識分子——特別是“大知識分子”們在中國人民心中的形象總有些傳奇化。不提“讀書無用論”橫行、“打倒反動學術(shù)權(quán)威”那錯位和動蕩的年代,即便在改革開放以后,人們心中的“大知識分子”,形象也多如報告文學《哥德巴赫猜想》中的陳景潤先生,癡迷學術(shù)而不食人間煙火。

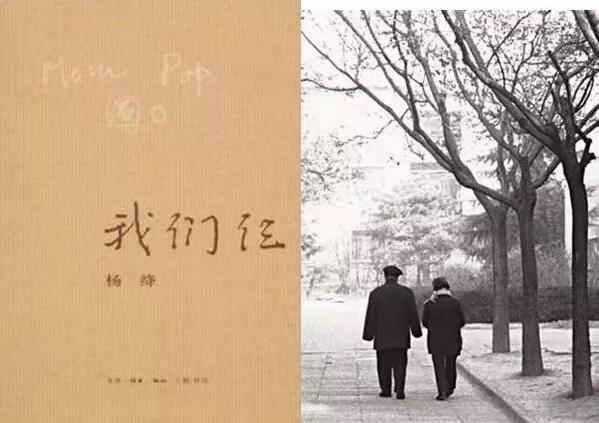

其實,大知識分子家庭也有著與普通人家一樣的父慈子孝、人間煙火,充滿著美好而幸福的生活點滴。楊絳先生晚年撰寫的回憶散文集《我們仨》,寫的就是這樣“一門三教授”的故事。

書香門第 飽學之家

《我們仨》的作者楊絳,出生于1911年,2016年逝世,是我國著名的翻譯家、作家、劇作家、外國文學研究學者,精通英語、法語、西班牙語,除了《我們仨》、《干校六記》等散文作品,更有被稱為歷史上最好《堂·吉訶德》中譯的小說譯作和不斷搬演的戲劇劇本。

楊絳先生的丈夫錢鍾書先生更不必多介紹,自成名即被稱為“兩腳書櫥”,學貫中西,小說《圍城》和散文隨筆更是妙趣橫生。“我們仨”中的另一位是他們的女兒錢瑗教授,也就是楊先生口中的“阿瑗”、“阿圓”、“圓圓”,畢業(yè)于北京師范大學俄文專業(yè),卻力能擔任本校的英語系教授,堪稱家學淵源。這一部不足十萬字的小書,講的就是他們一家從二人世界到三口之家經(jīng)歷的瑣碎而動人的“小確幸”。

大勢小情 舉重若輕

全書分為三部,第一部“我們倆老了”,第二部“我們仨失散了”,采用倒敘結(jié)構(gòu),主體是第三部“我一個人思念我們仨”。第三部從一家三口在北京三里河的寓所寫起,寫到楊錢兩人的相識、結(jié)合,從海外求學、新婚燕爾到迎來掌上明珠圓圓。

其間的大時代風云變化,經(jīng)歷了戰(zhàn)爭、革命、運動等二十世紀中國的重大歷史變更,也一次次地給這一家人的日子帶來重大影響,但在《我們仨》中,這些卻僅僅作為生活趣事的背景出現(xiàn),顯得云淡風輕,折射出作者的胸懷氣度和舉重若輕的筆力。

音容宛在 哀而不傷

《 我們仨》是一部追憶至親的隨筆,這類作品,作者往往容易將讀者帶入悲痛的情緒中,特別是其中還有白發(fā)人送黑發(fā)人的傷逝,但本書并沒有落入低沉而傷感的窠臼,而是懷想生者與逝者共同生活時的點滴,和失去他們之后的悵然。

讀者會隨著字里行間的生動敘述而對這三口人的快樂感同身受,特別是隨書附錄的三人來往信件和圖畫,期間包含令人忍俊不禁的小小細節(jié),更令人油然而生憐取眼前親愛之人、珍惜美好相伴時光的溫暖情懷。

親情永在 美好如初

不知不覺間,楊絳先生去世也已兩年余了。“我一個人想念我們仨”,變成了無數(shù)讀者懷念“他們仨”,懷念她展現(xiàn)給讀者們的三人小小世界?!段覀冐怼返墓适聫囊患胰谠诒本┤锖拥脑⑺鶎懫穑步K篇于此處。楊絳先生在書中曾寫到“三里河寓所不但寬適,環(huán)境也優(yōu)美”。

作為金科人,想到自己所從事的行業(yè)曾經(jīng)給這樣可愛的一家人帶來過如此美好的生活,我們也不禁感到十分欣慰。金科還將繼續(xù)努力,將《我們仨》中楊絳先生一家三口,因為居住條件改善而感到的那份歲月靜好,傳遞給京津冀地區(qū)更多的家庭。